Schweizer Regierung gewährleistet

Versorgungssicherheit

Um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, hat die Schweiz in den vergangenen Jahren spezifische Regularien entwickelt, die Betreibern kritischer Infrastrukturen einen klaren Handlungsrahmen vorgeben. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die gesetzlichen Anforderungen nicht nur technische, sondern vor allem organisatorische Pflichten beinhalten. Wer Cybersicherheit als Querschnittsthema versteht, also Risikomanagement, Meldepflichten, Schulungen und Governance zusammen denkt, erfüllt nicht nur die regulatorischen Erwartungen, sondern schafft auch langfristige Resilienz.

Unternehmen sollten frühzeitig interne Verantwortlichkeiten klären, klare Prozesse definieren und sicherstellen, dass Cybersicherheit als Führungsaufgabe verstanden wird. In den kommenden Jahren wird sich dieser ganzheitliche Ansatz als entscheidender Erfolgsfaktor erweisen.

Vorsprung durch Technik

& Verantwortung

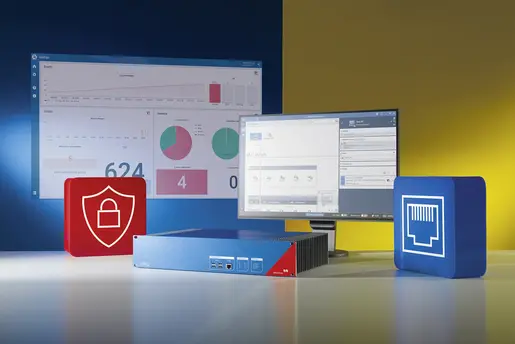

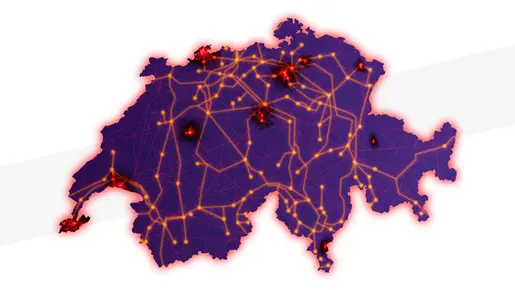

Die Schweiz gehört zu den Ländern mit der höchsten Dichte an vernetzten Geräten pro Einwohner. Neben klassischen IoT-Anwendungen wie Sensoren oder IP-Kameras sind auch industrielle Steuerungssysteme (SPS/PLC) zunehmend online erreichbar. Dadurch wächst die Angriffsfläche erheblich, insbesondere in kritischen Infrastrukturen, wo ein Ausfall direkte Folgen für die Energieversorgung haben kann.

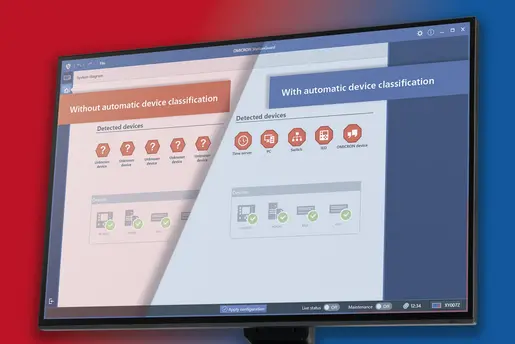

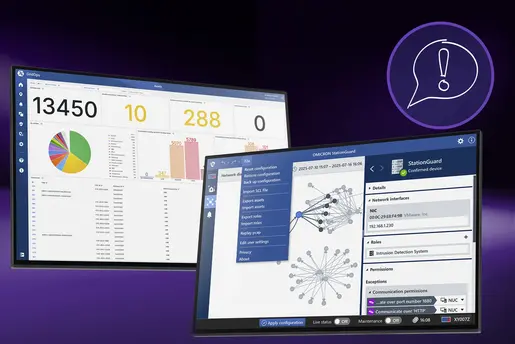

Ein zentraler Punkt ist, dass viele dieser Geräte über Jahre hinweg keine Sicherheitsupdates erhalten. Unternehmen sollten deshalb ein vollständiges Inventar aller IT/OT- Systeme führen und regelmäßig auf Schwachstellen prüfen. Eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme ist die konsequente Segmentierung des Netzwerks, um das Risiko von lateralen Bewegungen bei einem Angriff zu minimieren.

Insbesondere im Bereich Fernwartung ist Vorsicht geboten: Standardpasswörter und unverschlüsselte Verbindungen sind noch immer ein häufiger Angriffsvektor. Wer hier systematisch auf Authentifizierung, Logging und regelmäßige Überprüfung setzt, reduziert das Risiko drastisch. Mit Blick in die Zukunft wird die Zahl vernetzter Komponenten in Smart Grids und Remote-Betriebsumgebungen weiter steigen. Transparenz und kontinuierliches Monitoring sind daher der Schlüssel, um die Kontrolle über die eigene OT-Landschaft zu behalten.

IKT-Minimalstandard als Basis für

Cybersicherheit

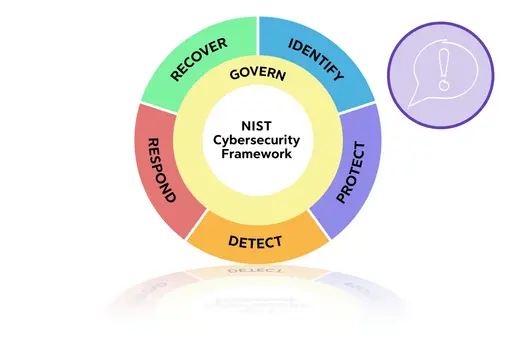

Der IKT-Minimalstandard wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Energie (BFE) und dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) entwickelt und bildet die zentrale Grundlage der Cyberregulierung im Schweizer Energiesektor. Er definiert die organisatorischen und technischen Mindestanforderungen, die Betreiber von Strom- und Gasnetzen verpflichtend umsetzen müssen. Ziel ist es, die Cyber-Resilienz der Energieversorgung nachhaltig zu stärken, um Cyberangriffe und Sicherheitsvorfälle bereits präventiv zu verhindern und zugleich die Funktionsfähigkeit und Versorgungssicherheit auch im Falle von Störungen oder Ausfällen zu gewährleisten.

Besonderes Augenmerk sollten Unternehmen auf die ganzheitliche Struktur des Standards legen: Neben technischen Schutzmaßnahmen fordert er auch Prozesse zur Risikoanalyse, Mitarbeiterschulung und Einbindung der Geschäftsleitung. Viele Betreiber unterschätzen diesen Governance-Aspekt, obwohl er langfristig entscheidend für die Wirksamkeit des gesamten Sicherheitsprogramms ist. Wer den IKT-Minimalstandard nicht nur als reine Compliance-Aufgabe, sondern als Werkzeug zur kontinuierlichen Verbesserung nutzt, kann seine Sicherheitslage systematisch stärken. Dazu gehören regelmäßige Selbstbewertungen, Priorisierung von Maßnahmen und eine nachvollziehbare Dokumentation der Fortschritte.

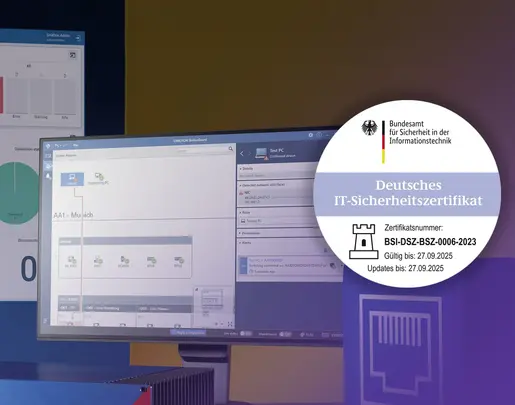

Flankiert wird der IKT-Minimalstandard durch weitere gesetzliche Rahmenbedingungen. Das revidierte Datenschutzgesetz (DSG) verpflichtet Unternehmen zum Schutz personenbezogener Daten. Ergänzend gilt für Betreiber kritischer Infrastrukturen in der Schweiz seit dem 1. April 2025 eine separate Meldepflicht: Cyberangriffe sind innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) zu melden. Die Aufsicht erfolgt durch verschiedene Stellen: Das NCSC fungiert als nationale Meldestelle für Cybervorfälle und unterstützt Unternehmen mit Handlungsempfehlungen und Analysen. Für die Energiewirtschaft ist zudem die ElCom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) relevant, die im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion auf die Einhaltung von Vorgaben achtet.

Sicherheit ist kein Zustand, sondern

ein Prozess

Cybersicherheit im Energiesektor ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Systeme verändern sich, Mitarbeitende wechseln, Bedrohungen entwickeln sich weiter. Wer hier bestehen will, braucht Strukturen für laufende Verbesserung. Unternehmen sollten ihre Sicherheitsmaßnahmen deshalb regelmäßig überprüfen, durch Assessments validieren und in Notfallübungen testen. Gerade in der Anfangsphase oder zur Vorbereitung auf externe Prüfungen kann es sinnvoll sein, spezialisierte Partner einzubeziehen, um Schwachstellen gezielt zu identifizieren und Verbesserungsmaßnahmen effizient umzusetzen.

Langfristig wird Cybersicherheit zum festen Bestandteil der Unternehmensstrategie und zu einem Qualitätsmerkmal in Ausschreibungen, Kooperationen und regulatorischen Prüfungen. Unternehmen, die heute in Strukturen und Kultur investieren, werden morgen nicht nur resilienter, sondern auch wettbewerbsfähiger sein.

Insgesamt schaffen die Schweizer Cybersecurity-Regularien einen klaren Rahmen, der die Energieversorgung widerstandsfähiger gegen Angriffe macht und gleichzeitig das Vertrauen in kritische Infrastrukturen stärkt. Unternehmen, die diese Anforderungen konsequent umsetzen, leisten nicht nur einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, sondern positionieren sich auch für die zukünftigen Herausforderungen einer digitalisierten Energiewelt.

![[Translate to Deutsch:] BSI-Lagebericht 2025](https://www.omicroncybersecurity.com/fileadmin/_processed_/c/0/csm_CSweb-resources-BSI-Lagebericht-3by2_12b8c4cd52.webp)

![[Translate to Deutsch:]](https://www.omicroncybersecurity.com/fileadmin/_processed_/f/0/csm_Resources_Video_BSI_Kongress_AndKli_3by2_d41d56c100.webp)

![[Translate to Deutsch:] Warum ist Patching so anspruchsvoll?](https://www.omicroncybersecurity.com/fileadmin/_processed_/e/5/csm_Resources_Article_Patch_Mngt_Tiles_3by2_399481ad3a.webp)

![[Translate to Deutsch:] StationGuard-Broschüre, OMICRON](https://www.omicroncybersecurity.com/fileadmin/_processed_/9/4/csm_Resources_StationGuard_Brochure_Tiles_3by2_4189edb7c9.webp)